トップ / 改革理論 / 変革期におけるトップマネジメントの本質

第3節 変革期の企業経営

3-1経営組織論

歴史的にみて経営学における組織論の占める位置は、非常に大きなものであったといえる。時代的変遷にそって組織論の流れをみてみると、以下のような五つに分類できよう。

①伝統的組織論

バーナード・サイモン、マーチ・サイモンなどに代表される近代組織論に対して、ファヨール、クーンツ&オドンネルなどの古典的な組織論の思想をいう。この組織論は主に、経営組織全体にたいして一その諸機能・管理原則の点を中心にとらえたものである。

②行動科学的組織論

行動科学(Behavioral Science)の基本的な考えを基礎に、組織内部の諸行動を、直接観察によって『刺激-行動-結果』という一連の過程として研究しようとしたものである。モチベイション・人間関係論なども広い意味でこの中に合まれる。

③意思決定論的組織論

マーチ・サイモンによれぱ、この組織論について以下のように説明している。『組織人は、意思決定者(Decision Maker)ないしは問題解決者(Proble-solver)であり、認識や思索のプロセスが、組織の行動の説明において中心的な役割をもつ組織論』である。つまり組織論のなかで、『一定の目的を達成するために、代替手段のうちから、その一つを選択する合理的な人間行動』(占部教授)としての意思決定(Decision

Making)を中心的課題として研究したものである。

④システム論的組織論

この組織論は、企業組織を一つのシステムとしてとりあつかったもので、経営組織をいくつかの構成要素から成り立つホロニックな全体構造として考える。

ここで秋葉氏によれぱ、経営組織のような、外部からの影響によってその行動に変化が起こるシステムは、一般に幾つかの能力を持っているとしている。

まず第一に、外部の環境変化に対し適応をはかることができる適応能カ。第二に、そうした適応をおこなうため、外部で起こっている変化や状況を認識できる認識能カ。第三に、認識した情報にもとづいて、それをシステムのなかで再生することのできる再現能力。そして第四に外部から得られた情報をもとに、現在システム内部の資源、およびその理想とを勘案したうえで、そのときどきに最適な目標を設定できる目標形成能力。つぎにそうした目的を遂行するために、無限に近い範囲の代替案のなかから、最も最適なものを選ぷため、行動を計画し、評価し、実行するという選択的行動能力。また、行動の結果あらわれた情報をフィード・バックすることによって、過去の情報を蓄積し、やがて起こるであろう環境変化を予測し、より効果的な行動をとろうとする、予測能力・学習能力などを持っているとしている。

⑤状況論的組織論

外部からの刺激や影響などを考慮に入れないクローズド・システムにたいして、この状況論的組織論はそうした外部との情報や活動のやりとりを考慮に入れるオープン・システムの考え方を取り入れている。

Scott(1981)によれぱ、このモデルの特徴は、組織の生存とそのための環境の重要性を説いたものだ、としている。また岸田氏は、この組織論の特徴として以下の三つをあげている。

まず第一として、この理論では環境を所与のもの・客観的なものとしてとらえていること。第二として、環境に適合した組織構造をデザインすることが高い業績を導くとする、命題を持つということ。そして第三に環境に適応する組織構造のありかたが焦点となる、ということである。

さて本研究では、こうした一連の経営組織論の流れを一通り踏まえた上で、組織を外部の環境変化に対して適応をはかっていく、一つのシステムとして考えていくという立場をとる。また組織内部の全体的な意思決定を担っているのが、トップ・マネジメントをおこなうべき、社長を中心とした最高経営者陣にあたるとする。また意思決定の中心的課題は、環境が激変する変革期において、いかにして組織を環境に適応させ、その存続・成長をはかるか、というものである。以下、こうした基本的な考え方に基づき、本研究の理論的背景となっ

た、コンティンジェンシー理論(環境適応理論)、トップ・マネジメントの基本的な概念、ならびに経営戦略論、そして企業評価論に関する各々の考えかたを述べていこう。

3-2コンティンジェンシー理論(環境適応理論〉

ここでまず企業環境の分類をおこなう必要があろう。河合氏によれぱ、企業環境とは、大きく分けて外部環境と内部環境とに分類される。彼は、外部環境のなかには、社会的システム(政治システム・経済システム)、文化的システム(価値システム・技術システム)、自然システムの三つがあるとし、内部環境のなかには、経済的利害システム、インフォーマルな人間関係システム、および企業の価値システムが存在するとしている。また河野氏によれぱ、企業環境を、それが構成される環境主体ごとに、一次環境(市場的環境)およぴ二次環境(国・地方公共団体・地域住民・外国政府など)とに分類した。

ところで従来、企業の環境、とりわけ外部環境を定量的にとらようとした研究は、野中氏あるいは加護野氏のものが知られているが、これらは数量的意思決定モデルのなかのひとつの要因として組み込む目的で、定量化がなされているわけではない。そこで本研究では、予備調査の結果から(後述)、経営者の意思決定(ここではトップのアクション)決定に際し、最も大きな影響を与える一次環境、すなわち市場環境に限定し、その数量化をおこなったものである。

次に本研究では、『企業環境の変化にたいして、企業は適応していかなけれぱならない。』という環境適応理論(コンティンジェンシー理論〉を背景としているわけだが、従来この理論にたいして、実に様々な研究が行われてきた。以下にその代表的なものを上げてみよう。

①バーンズースタルカーの研究

この研究では、組織においては、より硬直的で垂直的相互作用の強いピラミッド型の『機械的管理システム』と、柔軟で水平的なネット・ワーク構造からなる『有機的管理システム』の二つが存在するとし、これらはどちらが良いというものではなく、組織の特性に応じて、どちらが適切かが異なるのだ、というもの。

②サウス・エセックスの研究

ウッドワードを中心とした、このグループは組織構造とその違営方法や業績の評価法、製造工程やその種類などを調査し『組織の形態的な特性あるいは管理構造ならぴに部門間の力関係というものは、その企業の生産技術の特性によって決まる』ということを明らかにしたもの。

③アストン研究

ポーを中心とした、このアストン・グループは組織構造に影響を与える要因として、組織の起源と歴史、所有と支配、ならびに規模や業務などの企業特性をあげている。

④J.チルドの研究

この研究で最も大きな特徴は、加護野氏も指摘しているように、『他の環境適応理論の研究が環境によって不可避的に組織構造が決まってしまう』としていたのに対して、より環境の変化に適応しやすいように経営者自身が操作的に経営における諸条件を変えうるとした点にある。

⑤ローレンス&ローシュの研究

企業内における研究・生産・販売の各々の分野における組織構造などの特性の違いは、目標・時間・対人指向性・構造度などの要因によって決まるとした、有名な研究。

⑥ガルプレイスの研究

彼は、環境の不確実性が組織デザインの枠組みにとって核心的概念だと考え、課業それ自体の性格だけでなく、組織の性格によっても影響を受けると説いた。また彼は環境適応理論を裏付ける上で、究極的な結論として以下の二点をあげた。すなわち、第一に唯一最善の組織化の方法は存在しない。そして、第二にどの組織化も総て等しく有効であるとは限らないという二つである。

これらの理論的背景を踏まえたうえで、本研究においてはまずガルブレイスのいうように、どのような環境においても有効な唯一無二の組織は存在しないものと考える。つまり、諸環境・諸条件に応じた組織が存在するということになる。つぎにポーの定義に従い組織に影響を与える要因を・内部環境・外部環境のほかに、システムの特性としての企業特性を要因として取り上げ・またその要素として企業規模・業種・形態を考えた。そしてJ.チルドの指摘したように、従来の環境適応理論の欠点を補い、『所与的な外部環境が、一方的に組織を規定してしまうのではなく、意志決定者自らが、組織の目的に応じて組織内部の諸条件を意図的に操作できる。』という考えかたに立っている。このことは後に述べるように、組織の目的遂行のため、組織内部の経営資源ならぴに外部の環境変化などを勘案して、行動を行うという経営戦略論の考え方にもとづいたものであるが、詳しくは後に譲るものとする。

3-3トップ・マネジメント

前節までで述べたように、本研究で扱う中心課題は他ならぬ環境変化にいかにして適応していくか、ということであった。そして、また組織内部には意思決定者が存在し、環境適応をはかるための操作つまり意思決定ならびに経営戦略をとることが出来たわけである。

しかし、それでは一体、実際の企業における意思決定者とは誰であり、またどのような内容の意思決定をおこなっているのであろうか。これに対して、占部氏は次のように述べている。『対環境戦略を立案し、決定し、実行して、組織の外部適応をはかっていのは誰であろうれそれは主として、組織の制度レベルのマネージャーたち、つまりトップ・マネジメントである。組織の存続と有効性の増大は、このトップ・マネジメントがいかに有効にその組織と環境との関係をマネジメントしているかにかかっている。』と。

本研究では、このことぱに従い組織における意思決定の主体者をトップ・マネジメント(ないしはトップ・マネジャー)と定め、本節において主にその組織と機能について見ていくこととする。

①トップ・マネジメントの定義

アンソニーによれぱ、経営組織体の活動の中には、戦略的計画、経営管理、業務管理の三つが存在する。一般にこれらは・それぞれトップ・マネジメント、ミドル・マネジメント、ロア・マネジメントに相当するわけである。広内氏は、この戦略的計画にたいして、つぎのような説明を行っている。『戦略的計画は主にトップ・マネジメントの役割である。トップ・

マネジメントは組織の構成員に影響を与える方針を設定し、すべての基本的な政策決定を行う。その内容は主に、組織の形態を定めることや、将来の事柄についてである。…またトップ・マネジメントは組織外部で発生する出来事に対処しなければならない。』

②トップ・マネジメントの機能

ホールデンによれば、トップ・マネジントの機能は(1)見通しのある計画を立て目標を明確化する。(2)健全な組織化を行う。(3)企業のあらゆる要職に人材を配置する。(4)統制の有効な手段の決定である。以上の四つである。

また、藤芳氏によれば、『(トップ・マネジメントとは)経営管理の頂点にたち、経営全体の観点からするところの基本方針の確立およびその実行計画の樹立とともに、さらにその実施に際しての調整および統制、ならびにその実施の結果に対する検査または評価という、経営管理上の固有の機能を果たすとともに、技術革新、労使の対立関係、企業の社会的責任などの企業に対する現代的要求を率先して解決していく経営理念とその方策を持つべきだ。』としている。本研究では山城氏の考えを取り入れ、トップ・マネジメントの機能は、計画・統制・組織化の三つの機能が循環的に行われる、トップ・マネジメント・サイクルを形成する、という考えに立つものである。

③トップ・マネジメントの組織

一口にトップ・マネジメントといっても、様々な機関が存在するといえる。たとえば、あるときはそれが株主総会であったり、取締役会であったり、常務会を指すものであったり、ときには最高経営者である社長自身を指したり、重役や取締役を指したりするものである。

しかし、ここではP.F.ドラッカーの言うように、たとえ、どのような組織たりとも有効な組織運営のためには、民主的かつ合理的なチームワークによるトップ・マネジメントでなくてはならない、という考え方に立ち、本研究においては経営上の意思決定、ならびにそのための環境判断は最高経営者陣による合議的なものと定め、アンケート調査の対象を法律上、経営の最高執行機関とされる取締役会に参加が可能な取締役以上の役員を対象としている。また可能な限り意思決定にたいし、大きな影響力をもつ代表取締役をその対象としている。またアンケートにさいし『トップマネージャーを代表して』答えて頂くようにしたことによって、アンケート対象者独自の属性による影響を極力排除するようにつとめた。

3-4 経営戦略論

本研究の基本的考えとして、意思決定主体者であるトップ・マネジャーは環境適応にたいして意識的に企業内の環境操作が可能であることを先に示したが、これは経営戦略論の概念に沿ったものである。本節では計画・統制・組織化といったトップ・マネジメントの具体的な内容として、この経営戦略論をみていくことになる。

①経営戦略の定義

戦略(Strategy)とは、もともと軍事用語から派生したものであるが、戦争における総合的な準備・計画・運用の方策のことをいう。これと似た言葉に戦術(Tactics)があるが、これは戦略より一段レベルの低い、戦闘実施上の方策のことをいう。

これにたいして、経営戦略(BusinessStrategy)とはいかなるものであろうか。H.W.ヘンリーは、『経営戦略とは、事前に設定した企業

の目的・目標を達成するために期待される広範囲にわたる行動計画である。』と述べ、またK.R.アンドリュースは、『戦略とは目的(0buject)、意図(Purpose)、または目標(Goal)のパターンであり、…これらの目標を達成するための主たる方針およぴ計画である。』と定義している、そしてまたH.I.アンゾフは企業のの意思決定を戦略的意思決定、管理的意思決定ならびに業務的意思決定の3つに分けた上で、戦略的意思決定を『企業の外部環境の変化に企業全体を適応させるための意思決定である』としている。

ここで本研究の立場はこうしたものを踏まえ、(1)経営戦略とは、企業目標を達成するための具体的な概念であること。(2)またそれは企業が外部の環境変化に適応するための意思決定である。といったように単に企業における経営計画といっただけではなく、上記2つの概念を満たしたトップ・マネジメントにおける組織構造のデザインならぴに経営管理システムの設計・運営までも合めた、より大きな概念において経営戦略をとらえる。

②経営戦略の内容

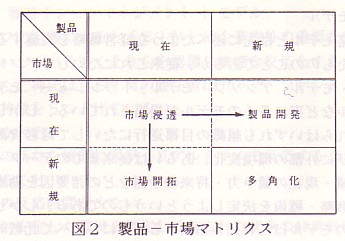

この分野における最も古典的な研究としてアンゾフの研究があげられよう。彼はこの研究の中で、企業に独自の指針を与え成長の余地を提供するような事業活動の概念として、共通関連性(Co㎜on

Thread)を示している。これは(1)製品・事業範囲、(2)成長ベクトル、(3)競争上の利点、(4)シナジーであり、彼は企業にとって将来の成長のためには、これらを適切に定めることが必要だとしている。この中で、彼は成長のベクトルとして、製品-市場のマトリクスを考え(図2参照)、それぞれ市場浸透、製品開発、市場開拓、多角化の戦略だとしている。

また占部氏は、経営戦略を成長戦略と競争戦略とに分類し、成長戦略ではアンゾフの製品-市場戦略をあげ、また競争戦略のなかには基本的戦略過程と促進的戦略過程とが存在するとしている。ここでいう基本的戦略過程とは具体的に、市場標的戦略・顧客欲求戦略・製品戦略があるとし、促進的戦略過程としては、研究開発職能・生産職能・マーケティング職能・調達職能・管理職能をあげている。この研究は先のアンゾフが、どちらかというと企業の全体的な戦略ないしは外部への成長戦略のみを対象としたのにたいして、トップ・マネジメントにおける続制や組織化といった、事前の計画に基づく、組織の実施・運営レベルまでをも経営戦略の範囲に合めた点に最大の特徴であるといえる。

本研究においても、予備調査での結果をもとに、こうした点を考慮しトップ・マネジメント全体を広義の経営戦略としてとらえるため、以下のようなフレーム・ワークを設けた。すなわち経営戦略のなかには、先にあげた計画・統制・組織化の3つのファクターが存在すると仮定し、計画にはアンゾフの述べた製品-市場戦略があたると考え、また統制には組織内部の管理運営上の生産・販売・財務・開発の各部門の運営戦略があたり、また組織化のなかには主に組織の構造ならびにその運営方法としてのリーダーシップ・スタイルをとりあげたわけである、また本研究ではこの枠組みをさらに詳細にすべく、統制のなかを製品の開発意識にかかわる戦略と、自社の内外のパワー・バランス

にかんする戦略との二つの戦略に分割した点に大きな特徴があるといえる。またこうして新しく設けた独自の枠組みに対して、経営者の環境にたいする働き掛けという意味で、"トップのアクション"と名付け狭義の経営戦略との誤解を避けた。つぎにその具体的な内容は、(1)全体的方向性(経営基本方針・製品戦略・市場戦略)、(2)製品開発意識(開発戦略・マーケティング戦略)、(3)社外との関係(流通戦略・資金調達戦略)、(4)組織への対応(組織構造戦略・組織運営戦略)などが合まれる。

③経営戦略モデル

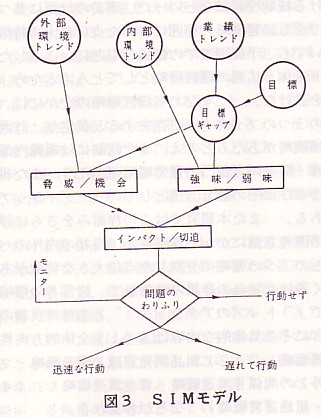

経営戦略モデルとは先に述べたような経営戦略を実施する際のフローをモデル化したもののことであるが、従来これにたいしてアンソニー・モデル、スタイナー・モデル、アンゾフ・モデル、トランジョー・モデル、アンドリュース・モデルなど実に多くのモデルが提唱されている。しかし多少の違いこそあれ、これらはいずれも組織の目標遂行にたいして経営資源における強み・弱みならびに外部の環境変化、あるいは従来までのデーターべ一スとしての過去の実績・現在の競争力・将来の予測などの諸要因を勘案することによって、企業の戦略・戦術を決定しようというものである。しかし、ここに上げたいくつかのモデルは二神氏も指摘するように、すべて比較的環境が穏やか

で、その予測が容易な状態を想定したもので、今日のように『不確実性』下の、ないしは環境が激変する変革期においてリアルタイムに対応しうるモデルではない。

そこで本研究では、この点を考慮し激変する環境下を想定し、『企業内外の重要な傾向や変化をいち早くとらえ、素早くそれに対応するためのシステム』(二神)であるSIM(Strategic

Issue Manegement)すなわち戦略イシュー・マネジメント・モデルを用いることにする。(図3参照)

④SIM(戦略イシューマネジメント)モデル

アンゾフの定義によると『SIMとは企業内外の重要な変化(Trend)や衝撃にたいし、いち速くそれらを認識し敏速な反応をするためのシステム』である。また二神氏は『SIMの責任者はトップ・マネジメントに属する』とし、その特徴を5つ上げている。

(1)敏速な対応

環境の新たな展開に素早くリアルタイムで反応することができるモデルであること。

(2)内部の反応時間が少ない。

比較的安定した環境を想定して作られた従来の経営戦略モデルにたいし、SIMは内部のプロセスが少なく反応時間が短い。

(3)複合・多次元な環境変化に対応可能。

経済・政治・社会・テクノロジーといった、あらゆる原因から生じる問題に反応することが出来る。

(4)軽量的システム

SIMは組織規模や、その他の特性のよらず、どんな組織にも適応可能な、軽量的なシステム(light Weight System)である。

(5)両立が可能

たいていの組織機構やシステムと両立が可能。

本研究のねらいとするところは、あくまでも環境変化が激しい『変革期』を想定に置いたものであって、このSIMは他のモデルに比ぺ、より妥当性が高いものとして、このモデルを主たるぺ一スとする。

しかし本研究は、単なる概念的なモデルの提唱に終わるものではなく、実際のデータにもとづいて実証的な研究をおこなうため、このままの形で当てはめることは出来ない。また現実の事象との整合性を検証することが必要となる。そこで本研究においてはアンゾフその他のモデルにおける特徴もふまえたうえで、すでに図1で示したごとく、企業における意思決定に影響を及ぼす要因として、外部環境・企業の内部条件・企業特性の3つを取り上げる。

またトップのアクションとしては全社的方向性・製品開発意識・社外との関係・組織への対応の4つを取り入れ、より充実したものにした。そして現実との整合性が、このモデルにあるか否かを検証するため、予備調査において環境判断とアクションとの間の相関があるかどうかを確かめることとした。

3-5 企業評価論

企業における意思決定をおこなう際に、外部環境の変化をとらえることと並んで、『自分の会社は、一体どの程度の実力を持っているのであろうか。』

また『どこが自社の長所で、どこが短所なのか。』ということを十分に把握しておく必要がある。そしてまた企業の経営者たるものは、すべて等しく意思決定ならびに企業活動の結果が順調にいっているかどうかをみるため、企業の業績を評価しなくてはならない。このように本研究において、企業評価といった場合、(1)意思決定をおこなう際の経営資源の評価として(2)経営目標をどの程度達しえたかを示す指標としての業績評価としてという2つの意昧で用いるものである。

これに対して一般的に企業評価とは、後者の意味で用いられることが多く、財務諸表などの定量的な情報によって、企業の収益性・安定性・成長性などを表そうというものである。これに対して清水氏は、企業の定性評価として、トップ・マネジメントの要因・製品要因・組織要因・経営基盤の要因という4つの要因をとりあげ、アンケート調査によって得られたデータに基づき、業績指標との相関を統計的手法をもちいて解析し、経営能力評価モデルを作成するという実証的な研究を行っている。

本研究では清水氏の研究をうけてトップーマネージャーにたいするアンケート調査にもとづいて、先に述べた経営資源評価としての企業評価を行ったわけである。本研究においては、その要因に以下のものを上げた。

(1)企業の知名度

(2)製品力(品質・価格・デザイン・ブランド)

(3)製品背景(開発力・成長性)

(4)販売力(自社販売力・社外流通関係)

(5)資本力(自己資本力・資金調達力)

(6)人材力(経営管理者・現場第一線)

(7)組織力(結束力・活性度)

しかしここで注意しなけれぱならないのは、清水氏の研究が経営評価をおこなうという目的で、経営要因‐業績の相関関係をみようとしたのにたいして、本研究では企業の意思決定者にたいして、より有効な戦略的意思決定モデルを提示することが目的であるため、環境判断‐トップのアクションに焦点を絞っていることが特徴として上げられる。

つぎに業績評価としての企業評価については、『外部の環境変化にたいしてどの程度適応し得たのか。』を、ひとつの評価尺度として、後述のように収益性指標をその基準として考えた。これは、企業にとって適応というのは、あくまでも利益効率を高めることによって、組織としての存続能力を強化し、ゴーイング・コンサーンつまり継続体として、経営体質の強化をはかることと、考えたことによる。この意味で安定性あるいは成長性指標などは適当ではないと考えたものである。

本研究においては、この収益性の指標をひとつの『実施されたトップ・マネジメントが、どの程度成功したか否か』の業績をあらわす客観的評価としてもちい、これによって高収益企業群・低収益企業群の分類を行うものである。

| 前へ |